はじめに

2024年7月に消防法が改正され、民泊開業がよりしやすくなったのはご存知でしょうか?

ズバリ内容は特小自火報(特定小規模施設用自動火災報知設備)の設置要件の緩和です。

今回はこの法改正が一体どのような内容なのか詳しく解説していきます。

これから民泊の開業を考えている人にはとても大事な内容なのでぜひ最後まで読んでみてください!

そもそも自動火災報知設備って何?

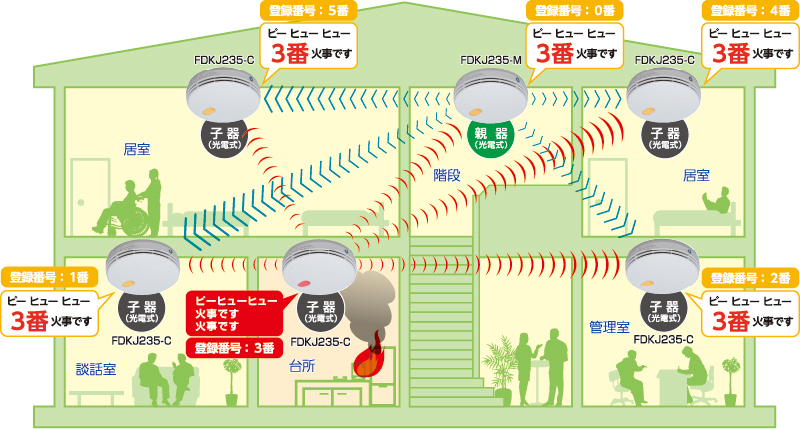

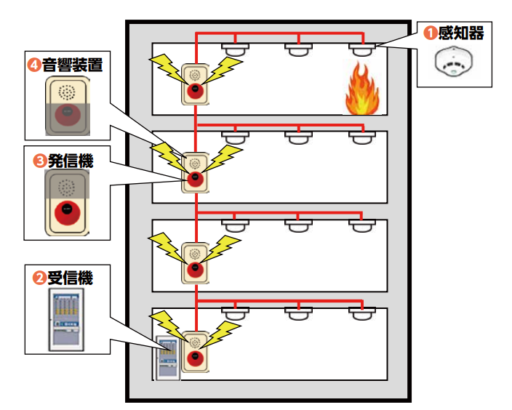

そもそも自動火災報知設備とは何かと言うと、火災が起きた時に建物の中にいる人にそれを知らせる設備で、火災が起きたら警報を鳴らし建物の中にいる人が逃げ遅れないようにするためのものです。

これは民泊をするには必ず必要な設備なのですが、発信機、受信機、配線工事などが必要で新しく入れるとなるとかなり高いお金がかかります。

そして消防法では条件をクリアすれば“特定小規模施設用自動火災報知設備”という比較的値段の安い設備を入れればOKと特別に認められており、これを省略して”特小自火報”と呼ばれています。

この特小自火報は各箇所に設置する感知器が無線で連動しており一番お金のかかる発信機、受信機、配線工事が必要なくなり、通常の自動火災報知設備より格段に安く設置することができます。

出典:能美防災株式会社

一体どんな改正がされた?

それではここから一体どんな改正がされたのか説明していきます。

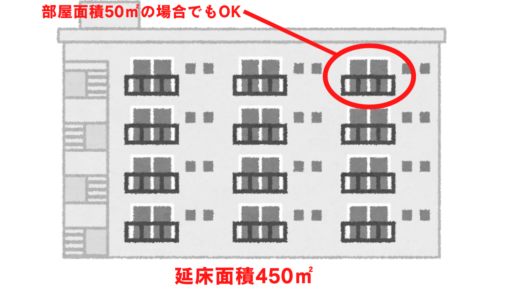

民泊部分が10%を超えても設置可能に

これまでマンションの1室で民泊をする時、マンション全体の面積が300m²以上500m²未満で民泊部分の面積がマンション全体の面積の10%以下でないと特小自火報の設置が認められていませんでした。

例えば、マンション全体の面積が450㎡の場合、他の部屋も含めて民泊部屋が45㎡までじゃないと特小自火報は認められなかったということです。

それがこの改正でこういうケースでも特小自火報が認められることになりました。

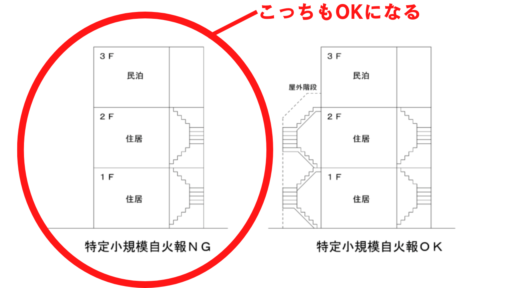

特定一階段等防火対象物にも設置可能に

そして特定一階段防火対象物にも設置可能になりました。

民泊をする部屋が屋内階段一箇所のマンションの3階から上の階にあり、その部屋の面積がマンション全体の面積の10%を超える場合、”特定一階段防火対象物”となり特小自火報の設置は認められていませんでした。

それがこの改正で特定一階段防火対象物の建物にも特小自火報の設置が認められることになりました。

改正後の注意点

今回の改正は本当に大きな改正でマンションや雑居ビルの1室で民泊の開業がしやすくなったのは間違いありません。

ただ、1つ注意点があります。

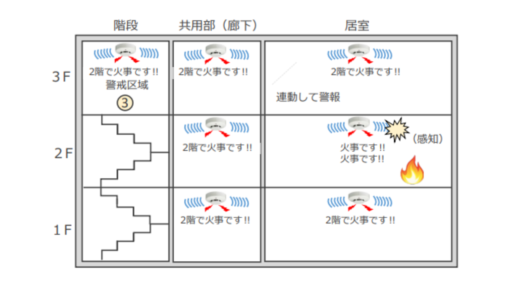

これまで特小自火報の設置が認められる場合は民泊をする部屋のみに感知器を設置すれば良いという認識で問題ありませんでした。

ところが、今回の改正で特小自火報の設置が認められる建物には以下の箇所にも感知器の設置が必要になります。

- 居室

- 2㎡以上の収納・倉庫、機械室その他これらに類する室

- 階段

- 廊下

- EVシャフト

- パイプスペース・ダクトスペース

要するに感知器が必要なのは民泊をする部屋だけではないということです。

そして何より注意しなければならないのが”居室”です。

ここで言う”居室”は民泊をする部屋だけではなく他の全て部屋にも感知器を設置する必要があるということです。

マンションの場合だと、他の住人が住んでいる部屋にも設置が必要ということになります。

この場合マンションの他の住人に設置工事をさせてもらうようお願いしなければならないので必ず事前に確認をとってから進めるようにしましょう。

参考:特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準の改正について

まとめ

今回は特小自火報の設置要件が緩和された消防法の改正について解説しました。

この改正で民泊の開業がしやすくなったのは間違いありませんが、同時に注意点もあるのでそこに気をつけながら開業の準備を進めていきましょう。

この記事が少しでもお役に立つことを願っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事のQ&A

Q1. 特小自火報(特定小規模施設用自動火災報知設備)とは何ですか?

特小自火報とは、マンションや雑居ビルの一室で民泊を行う際に設置が求められる、比較的コンパクトで無線式の火災報知設備です。

従来の設備より工事が簡単で費用も抑えられるため、民泊用途でよく利用されています。

Q2. 今回の2024年の改正で何が変わったのですか?

主な改正ポイントは以下の2つです。

・「延床面積の10%以内」という従来の制限が緩和され、面積が超えていても設置が可能になりました。

・階段が1本しかない「特定一階段等防火対象物」でも、特小自火報の設置が可能になりました。

この緩和により、これまで設置できなかった民泊物件でも対応できるケースが増えています。

Q3. 設置時に注意すべき点はありますか?

今回の改正により、以下のように感知器の設置範囲が拡大しています。

・民泊として使用する居室だけでなく、

・2㎡以上の倉庫や収納スペース、機械室、

・廊下、階段、エレベーターシャフト、パイプスペースなど

→ マンション全体で設置が必要になるケースもあるため、他の住民の合意が必要な場合があります。

Q4. 自分の民泊物件も対象になりますか?

対象になるのは、マンションの一室やテナントビルの区画で民泊を運営するケースです。

改正により、以前は設置できなかった条件でも設置が可能となる物件があります。

「300㎡超かつ10%超」や「階段が1本の3階建て」など、以前は対象外だった物件がカバーされています。

Q5. 今回の消防法改正はなぜ行われたのですか?

これまでの基準は厳しすぎるという指摘があり、民泊や小規模宿泊施設のニーズに対応するために改正されました。

特に、無線式の特小自火報は導入ハードルが低く、安全性と実用性を両立できる点が評価されました。

Q6. 改正のまとめ

| 改正ポイント | 内容 |

|---|---|

| 面積制限の緩和 | 延床面積10%超でも設置可能に |

| 対象物の拡大 | 階段1本の物件(特定一階段等防火対象物)もOK |

| 設置範囲の拡大 | 民泊居室以外の廊下・倉庫なども対象に |

| 実務での注意点 | 他住人の合意が必要なケースもある |

この改正により、これまで難しかった物件でも特小自火報による民泊開業が可能になるケースが増えました。