はじめに

民泊を始めようと物件を借りたものの、

オープンまでの準備に時間がかかって空家賃が何ヶ月も発生してしまった——。

こんな失敗談をよく耳にします。

特に民泊新法での運営は、保健所や消防署とのやり取り、各種届出、内装工事など、思った以上に工程が多く、気づけば家賃だけが出ていく…というケースは珍しくありません。

ですが、正しい段取りと事前準備を知っていれば、家賃が発生してから最短で民泊オープンが可能です。

実際、物件を契約してから1ヶ月以内に稼働開始することもできる可能性があります。

この記事では、物件を借りて民泊を始めたい方向けに、

「家賃を無駄にせず、効率よくオープンする流れ」

をステップ形式でわかりやすく解説していきます。

これから紹介する手順通りに進めれば、無駄な出費を最小限に抑え、最短でAirbnbなどのサイトに掲載できるはずです。

ぜひ参考にして、効率よく民泊スタートを切りましょう。

【STEP1〜3】契約前にしっかり確認!お金を払わずにできる準備

物件を借りて民泊を始める場合、「契約前」の段取りが最重要です。

この段階でしっかり確認と相談をしておくことで、契約後の動きがスムーズになり、無駄な空家賃を少なくすることができます。

STEP1:物件内見前に「用途地域」と「オーナー許可」をしっかり確認

内見の際にまず確認すべきは、用途地域とオーナーの民泊許可です。

用途地域の確認ポイント

民泊は用途地域によってできる・できないが分かれます。

基本的には以下のエリアは民泊が可能です。

- 商業地域

- 準工業地域

- 近隣商業地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

逆に、第一種低層住居専用地域などは多くの自治体で民泊不可、もしくは大幅制限がある場合があります。

▶︎ 物件の用途地域は自治体のページで確認可能なので、内見前にチェックするのがおすすめです。

オーナー許可の確認ポイント

賃貸物件ではオーナーの許可が必須です。内見時、必ず仲介業者を通じて

- 「民泊で利用したい」と明確に伝える

- オーナーが承諾していることを確認(できれば書面で)

✅ 民泊OK物件でも“消防工事は借主負担”の場合が多いので、その点も要確認です。

STEP2:保健所には契約前に「事前相談」へ行く

内見が終わったら、管轄の保健所へ事前相談に行きましょう。

相談の際は、以下を持参するとスムーズです:

- 物件の今の状況が分かる図面

- 物件の写真(屋外と室内の両方)

- 物件の住所と面積が分かる資料

- 筆記用具(打合せ内容メモるため)

✅ 自治体ごとに細かいルールが違うため、口頭確認だけでなく書類ももらっておくと後々楽です。

STEP3:消防署にも事前確認

保健所に相談に行きアドバイスをもらったらその次に消防署に行きます。

これはその物件で民泊を始めるために必要な消防設備を確認するためです。

そこで一つ注意しなければならないのですが、消防署は行く前に必ずアポをとってから行きましょう。

何故かと言うと消防署の人は基本的に外に出ていることが多くアポをとらずに行くと担当の人がいなくて無駄足に終わってしまうということが少なくないからです。

この3つのステップを契約前に終えておけば、契約後に慌てず準備が進められます。次章では、契約締結後すぐやるべき準備について解説します。

参考記事:【民泊の始め方】そのままリノベして本当に大丈夫?空き家で民泊を始める時にまずやるべき3つのこと

【STEP4〜6】無駄な空家賃発生を防ぐ!契約後すぐ動くこと

ここからはいよいよ物件契約後の動き方です。

契約日からオープンまでのスピード感が、空家賃をどれだけ抑えられるかを左右します。

ポイントは、「同時並行で進める」ことです。

待っている間に何もしないと、家賃だけが無駄に出ていきます。

STEP4:契約後すぐに「近隣事前周知」を開始

民泊新法では近隣への事前周知(通知)が義務付けられています。

多くの自治体では、大体届出の7〜10日前までに周知完了が必要です。

- 対象範囲:通常は両隣・上下階・向かいの住戸など

- 方法:訪問して説明 or 書面配布

✅ 周知はトラブル防止の第一歩。早めに済ませるのが空家賃削減のコツです。

STEP5:清掃業者の選定と相談

民泊は清掃が命。

契約後すぐに清掃業者の目星をつけ、現地確認や見積もりを進めましょう。

- チェックアウト後に清掃対応してくれるか

- リネンやアメニティも含めて依頼できるか

✅ 物件完成後すぐ稼働できるよう、清掃業者とは早めに段取りしておくのがポイントです。

STEP6:消防の特例申請&使用開始届の準備

消防署への届出は早めが鉄則です。

自分で消防特例申請を使う場合は特に、

- 特例等適用申請書の提出

- その他必要書類の提出

- 消防設備の手配

を自分でする必要があります。

✅ 消防設備工事には日数がかかることが多いので、業者に頼む場合でも契約後すぐに申請・打ち合わせを進めましょう。

参考記事:【保存版】民泊を始めるなら知っておくべき消防法の基本と対策

このSTEP4〜6までを契約1週目以内に済ませるイメージで動くと、空家賃は大幅に抑えられます。

【STEP7〜8】待機期間を活用!外部契約を一気に進める

物件の契約が終わっても、すぐに設備工事や家具搬入ができるとは限りません。

この“待機期間”こそ、事務作業や外部契約を一気に進めるチャンスです。

ここで動けるかどうかで、オープンまでのスピードが大きく変わります。

STEP7:ネット回線の申し込みは即日が鉄則

意外と忘れがちなのが、ネット回線の開通に時間がかかることです。

特に光回線は、混雑時期だと工事までに2〜3週間かかることもあります。

- 固定回線(光回線)を申込む場合 → 契約直後にすぐ申し込み!

- モバイルWi-Fiで済ませる場合 → 到着までのリードタイムに注意

STEP8:住宅宿泊管理業者との契約・保健所への届出

民泊新法で運営する場合、「管理業務」を外部委託する必要があります(※自主管理には要資格)。

そのため、住宅宿泊管理業者との契約を早めに進めましょう。

- どこまで任せるか(清掃・緊急対応・ゲスト対応)を明確に

- 料金体系を比較する(固定・歩合・混合型)

- 届出時に業者情報が必要なので、事前契約が必須

✅ 相談・比較・契約までに数日かかることもあるので、契約直後から動きましょう。

そして契約が済んだら、すぐに下記の書類を揃えて保健所に民泊新法の届出をしましょう。

- 住宅宿泊事業届出書

- 住宅の登記事項証明書

- 事前説明を行った旨を証する書類

- 住宅の図面

- 消防法令適合通知書

- 届出住宅の安全確保に関するチェックリスト

- 身分証明書

- 住宅宿泊管理業者から交付された書面の写し

- 法人の定款、法人の登記事項証明書(法人の場合)

このように、入居前や工事待ちの時間も有効活用することで、無駄な空家賃を抑えることができます。

次章では、いよいよ内装や家具家電などの「目に見える準備」へと進みます。

【STEP9〜13】内装・家具・設備の準備を一気に進める

ここからはいよいよ、見える部分の準備フェーズに入ります。

入居後すぐにオープンを目指すには、「内装」「家具家電」「設備工事」を同時並行で進めることが鍵です。

STEP9:内装プランを早めに固めて業者と打ち合わせ

- コンセプト(和モダン、北欧、ナチュラル など)を決める

- 壁紙や床材などを変える場合は、早めに業者に現調してもらう

- 必要最小限の工事に絞ることで、時間とコストを圧縮

✅ オープンを急ぐ場合、家具と内装の色味を先に合わせておくと、発注や設置がスムーズです。

STEP10:家具・家電は契約後すぐに注文

- 配送まで時間がかかる家具家電もあるため、選定・発注は早めに

- 一括購入なら業者に依頼すると手間が減る

- 楽天・Amazonなどで揃える場合は配送タイミングに注意

✅ 配送先を現地にしておけば、工事と併せて搬入できますが、工事の邪魔にならないよう注意しましょう。

STEP11:必要な工事(内装・コンセント・鍵等)を一気に進める

- 壁紙や床材などの軽微なリフォーム

- 電源・Wi-Fi・スマートロック(設置する場合)の設置及び設定

- セルフチェックイン型で運営するなら「鍵の動線」も大事

✅ 複数業者を入れる場合は、工程表を作って日程を管理するとムダがありません。

STEP12:消防設備の設置は早めに段取り

消防特例を使う場合でも、自火報などの設備設置は必要です。

- 業者に頼む場合は早めに相談し、現地調査と見積もりを依頼

- 自分で設置する場合は早めに必要設備を購入しておく

✅ 家具設置前に済ませておくと作業効率が上がります。

STEP13:家具・家電の設置で一気に形に

- 実際に配置してみるとサイズ感が異なることもあるので、設置時に微調整を

- 写真撮影もこのタイミングでまとめて手配(Airbnb用の素材になります)

✅ 清掃業者や住宅宿泊管理業者にもこの時点で内覧してもらうと、運用開始がスムーズです。

ここまで準備が整えば、物件はほぼ“運営可能な状態”になります。

次章では、最終チェックと届出関係、そして掲載直前の仕上げについて解説します。

【STEP14〜18】営業許可取得の最終仕上げ

設備や内装の準備が整ったら、いよいよ民泊新法の届出・検査・書類の受け取りといった営業許可に関する最終ステップに入ります。

このフェーズをスムーズに進めることで、空家賃を最小限に抑えつつ、すぐに営業開始できます。

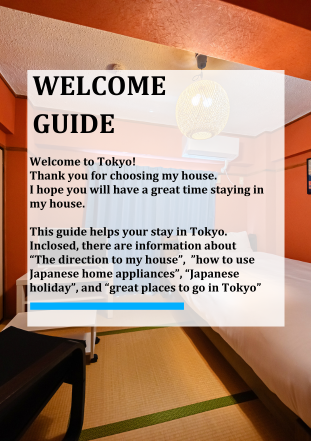

STEP14:チェックインガイドを作成

ゲストに安全かつスムーズに宿泊してもらうため、チェックインガイドは早めに用意しましょう。

- チェックイン方法(スマートロック操作、鍵の場所など)

- ゴミ出し、Wi-Fiパスワード、緊急連絡先などの案内

- 多言語対応(英語・中国語など)もあるとベター

✅ 清掃・管理スタッフとも共有できる形で作っておくと便利です。

STEP15:消防検査

一部の自治体では、消防設備設置後の検査や現場確認が必要です。

※特例制度を使っていても、設備の確認や写真提出を求められるケースがあります。

事前に消防署と調整し、検査日程を確保しておきましょう。

STEP16:保健所で「民泊新法標識」を受け取る

届出が受理されると、保健所から住宅宿泊事業用の標識が発行されます。

この標識は、営業開始前に物件の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

✅ 届出内容に不備があると発行が遅れるので、事前の保健所確認が重要です。

STEP17:消防署から「適合通知書」を受け取る

無事に検査に合格すると消防法令適合通知書が発行されます。

これは「建物が消防法に適合している」ことを証明する書類で、保健所に提出を求められるケースもあります。

STEP18:民泊標識の設置

標識を受け取ったら、必ず営業前までに物件内の見やすい場所に掲示します。

- 推奨場所:玄関扉

- 防水・耐久対策をしておくと◎

✅ Airbnb等で審査を受ける際も、標識の写真を求められる場合があります。

ここまで完了すれば、法的にはいつでも営業開始可能な状態です。

次章では、Airbnb等での掲載と予約スタートのための最終ステップを解説します。

【STEP19〜21】Airbnb掲載でついにオープン!

届出・検査・標識掲示まで完了すれば、いよいよ民泊営業の最終ステップです。

ここでは、民泊運営の実働フェーズである「プラットフォーム掲載〜予約開始」までの流れを解説します。

ラストスパートを抜かりなく進めましょう。

STEP19:Airbnbや他サイトにリスティングページを作成

最も利用者の多いAirbnb、その他にはBooking.com、楽天ステイ、じゃらんなどの国内OTAも並行活用も可能です。

【主な掲載内容】

- 魅力的なタイトル(キーワード意識)

- 高品質な写真(内装・設備・外観・周辺情報)

- アクセス情報・ルール・チェックイン方法

- 宿泊料金・清掃費・最低泊数などの設定

✅ 写真はプロに依頼する or 自然光+広角レンズで撮影が鉄則。第一印象が予約率に直結します。

STEP20:掲載後すぐに初期設定&システム連携

掲載しただけでは終わりません。

最初の数日でしっかり整えておきたいのが以下です。

- カレンダー設定

- 価格自動調整ツールの導入(Airbnbのスマートプライシング or PriceLabs等)

- 清掃スタッフ・管理業者との運用確認

✅ 最初のゲストを迎える前に、予約〜チェックアウトまでの導線を一度テストしておくのがオススメです。

STEP21:いよいよ営業スタート!初期の稼働でやるべきこと

無事に掲載され予約が入れば、いよいよ民泊運営スタートです。

最初の数組のゲストからの評価が今後の運営に大きく影響します。

- ゲストへのレスポンスは30分以内を意識

- トラブル対応のマニュアルをあらかじめ準備

✅ 初期段階でできるだけレビューを積み上げていきましょう。

これで、物件契約からAirbnb公開・運営スタートまでのすべての流れが完了しました。

次章では最後に全体のポイントを振り返り、成功する民泊運営のコツをまとめます。

実例:空家賃を最小限に抑えた民泊オープン成功パターン

ここまでご紹介してきた「空家賃を抑えて効率よくオープンする流れ」は、机上の理想論ではありません。

実際に、うまく段取りを組むことでムダな空家賃を最小限に抑えながらスムーズに民泊をオープンさせたケースもあります。

東京都板橋区の事例:空家賃約1.5ヶ月で民泊→旅館業へ移行

以下は、実際に私が東京都板橋区で行った民泊立ち上げスケジュールです。

- 2/20 内見

- 3/6 賃貸契約(=空家賃スタート)

- 4/23 Airbnb掲載(民泊新法)

- 4/24 旅館業許可取得、4/26にAirbnb切り替え

このケースでは、契約から掲載までに約7週間(約1.5ヶ月分)の空家賃が発生しました。しかし、裏を返せばそれだけで営業開始まで到達できた、ということでもあります。

成功のポイント

- 契約前に保健所・消防署との相談をすべて完了

- 契約翌日から複数工程を同時並行で着手(周知・清掃・特例申請など)

- 清掃・家具・内装・届出・管理契約を次々に進行

- 旅館業への切替も想定して、民泊新法からスタート

このように、「やるべきことを前倒しし、重ねられる作業は同時進行する」ことが、空家賃削減の最大のポイントです。

完全な空家賃ゼロは難しいが、“段取り力”で差がつく

物件によっては設備工事や役所の審査タイミング、繁忙期などの影響で空家賃ゼロでのオープンは難しいこともあります。

しかし、やみくもに着手するのではなく、事前の準備と並行作業を意識するだけで、空家賃は確実に減らすことができます。

まとめ

物件を借りて民泊を始める際、空家賃をどれだけ抑えられるかは収益性に直結します。

そのためには、「契約前の下調べ」と「契約後の同時並行作業」が欠かせません。

▼今回ご紹介した21ステップをおさらいすると…

▼契約前にできる準備(STEP1〜3)

- 民泊が可能な物件か、用途地域とオーナー許可を確認

- 保健所に直接出向いて事前相談

- 消防署には“住宅宿泊事業の相談”と伝えて確認

▼契約後すぐ動くこと(STEP4〜8)

- 近隣周知や清掃手配を即スタート

- 消防届出やネット回線、管理契約、保健所届出も空き時間に処理

▼入居後の準備(STEP9〜13)

- 内装・家具・消防設備を一気に手配

- 設置と同時に写真撮影やチェックインガイドも準備

▼営業許可取得と掲載(STEP14〜21)

- 標識掲示・プラットフォーム掲載を一気に進行

- 初期運用ではレビューを最重視!

しっかりと段取りを押さえておけば、家賃発生から1ヶ月以内で営業開始することも可能です。

「動けるタイミングでできる作業を先取りしておく」ことが、空家賃ゼロ運営への一番の近道です。

ぜひ本記事の流れを参考に、効率よく・ムダなく・トラブルなく、民泊開業を成功させてください!

この記事のQ&A

Q1. 民泊を始める際、物件契約の前にやるべきことはありますか?

A1.

はい、あります。契約前に以下3つの確認・相談を必ず行いましょう。

- ① 用途地域の確認

- ② オーナーから民泊許可を得る

- ③ 保健所・消防署への事前相談

これらを済ませておくことで、契約後の空家賃を最小限に抑えられます。

Q2. 民泊新法の届出はいつ行うのがベストですか?

A2.

賃貸契約を結んだ直後にすぐ準備を始め、届出の大体7〜10日前までには近隣周知を完了させる必要があります。そのうえで、設備や契約、書類がそろい次第、すぐに届出を提出しましょう。記事の実例では、契約の6日後に届出を提出し、さらに翌日には受理されています。

Q3. 空家賃を抑えるためには何を同時並行で進めるべきですか?

A3.

以下の作業を契約後すぐに同時進行することで、空家賃を減らせます。

- 近隣周知(書面配布など)

- 清掃・ゴミ収集相談

- 消防特例申請

- ネット回線申込

- 住宅宿泊管理業者との契約

- 家具・家電の注文

- 内装工事の段取り(現調)

Q4. 民泊新法から旅館業へ切り替えるメリットは?

A4.

民泊新法では年間180日までの営業制限がありますが、旅館業許可を取得すれば365日営業が可能になります。実績づくりや開業スピードを優先してまず民泊新法で始め、後から旅館業に切り替えるのは非常に有効な戦略です。

Q5. 実際、どれくらいのスピードでオープンできますか?

A5.

記事内の事例では、2月下旬に内見を行い、3月上旬に契約、4月下旬には旅館業に切り替え済みというスケジュールで進行しています。

空家賃発生日からAirbnb掲載までは約7週間と、非常に効率的です。段取りさえ押さえれば、これほど短期間での開業も可能です。