- 1 はじめに

- 2 民泊に必要な消防設備の基礎知識

- 3 面積・階数で変わる消防要件

- 4 消防法上の手続きと注意点

- 5 番外篇:東京都限定で使える裏技

- 6 おわりに

- 7 この記事のQ&A

- 7.1 Q1: 民泊を始める際、消防設備はなぜ重要なのでしょうか?

- 7.2 Q2: 民泊に必要な基本的な警報設備にはどのようなものがありますか?

- 7.3 Q3: 自動火災報知設備(自火報)の設置にはどのくらいの費用がかかりますか?

- 7.4 Q4: 「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」とは何ですか?

- 7.5 Q5: 2024年7月の消防法改正で、民泊の消防要件はどのように変わりましたか?

- 7.6 Q6: 消防法改正後、特小自火報を設置する際の感知器の設置場所は増えましたか?

- 7.7 Q7: マンションで民泊を行う場合、消防法改正後に特に注意すべき点は何ですか?

- 7.8 Q8: 自分の物件に必要な消防設備が分からない場合、どこに相談すればよいですか?

はじめに

民泊を始めようとするとき、意外と見落とされがちなのが「消防法」の話です。

どんなにオシャレな内装や便利な立地でも、消防設備がちゃんと整っていないと旅館業の許可も住宅宿泊事業の届出も通りません。

しかも、「何を設置すればいいの?」「消防署にはいつ相談すればいいの?」など、初めてだと分からないことだらけ。

なんとなく不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、民泊を運営するうえで最低限知っておきたい消防法のポイントをなるべく分かりやすくまとめました。

必要な設備や手続き、よくあるトラブルとその対策まで一通りカバーしています。

これから民泊を始める方はもちろん、すでに物件を準備中の方にも役立つ内容なのでぜひ最後までチェックしてみてください。

民泊に必要な消防設備の基礎知識

民泊を始めるとき、必ず押さえておきたいのが「消防設備」の基準です。

ここでは、特に重要な設備と消防法上の特例について解説します。

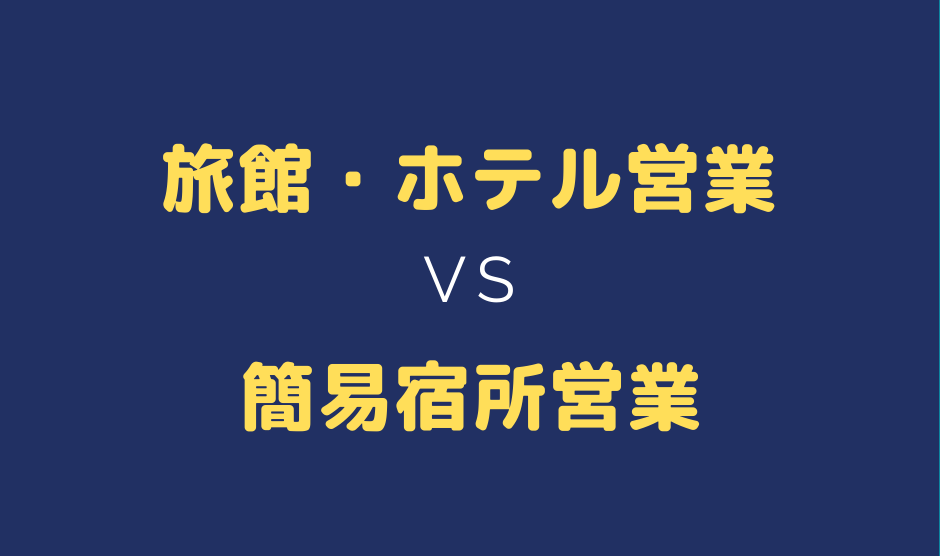

住宅用火災警報器と自動火災報知設備の違い

民泊で必要になる消防設備には、主に「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備(自火報)」の2種類があります。

ただし、どちらを使えるかは運営形態によって明確にルールが分かれています。

まず、住宅用火災警報器が認められているのは、住宅宿泊事業(民泊新法)のうち、家主居住型(居住要件あり)のケースのみです。

つまり、物件の一部に家主が実際に住んでいて、残りの部屋などを民泊として貸し出す形であれば、

家庭用の火災警報器を設置するだけで足りることがあります。

一方で、以下のような場合は、原則として自動火災報知設備(自火報)の設置が必要です。

- 家主不在型の住宅宿泊事業

- 旅館業許可を取得して運営する場合

自火報は、複数の感知器が受信機に接続され、火災を検知すると建物全体に警報を鳴らす本格的なシステムです。

設置には消防設備士の資格を持つ業者による工事が必要で、設置費用も数百万円かかることがあります。

誤った設備を設置してしまうと許可が下りないだけでなく、再工事で余計な費用がかかるケースもあるため、必ず事前に消防署に確認し、設備要件をクリアするようにしましょう。

誘導灯や消火器は必要か?

民泊で誘導灯や消火器が必要になるかは、建物の規模や使い方によって異なります。

消火器は、基本的にはキッチンがある場合や、一定の面積を超える施設で設置が必要です。

1フロアごとに1台の設置を求められることもあります。

誘導灯は、避難経路が複雑な場合や、地下階・複数階にわたる施設などで設置を求められることがあります。

ただし、これらの基準は自治体や消防署の判断による部分も大きく、物件の図面を持参して消防署に相談するのが確実です。

特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)とは?

「自火報(自動火災報知設備)」にはいくつかの種類がありますが、その中でも比較的設置のハードルが低いのが特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)です。

この設備は延べ面積が小さく、利用者が限られた施設向けに用意された簡易型の自火報で、通常の自火報よりも部材が少なく、設置費用も抑えられるのが特徴です。

特小自火報も、煙や熱を感知する感知器が他の感知器と連動しており、火災を感知すると警報が鳴って建物内に知らせます。

ただし、通常の自火報に比べて機器の数や構成がシンプルで、物件によっては10万円前後で導入できる場合もあります。

規模が小さければこの特小自火報でOKとされるケースも多く、コストを抑えたい事業者にとって現実的な選択肢です。

ただし、これが使えるかどうかは建物の規模や構造、消防署の判断によって異なるため、必ず図面を持って消防署に相談しましょう。

場合によっては、通常の自火報の設置を求められることもあります。

面積・階数で変わる消防要件

民泊を始めるとき、建物の広さ(面積)や何階を使うか(階数)によって、必要な消防設備が大きく変わります。

2024年7月から消防法が改正されて、これまでよりも使いやすいルールになった部分もあるので、そのポイントも含めて分かりやすく解説します。

「300㎡未満」の物件は、特小自火報でOKな場合が多い

民泊でよく使われる建物は、延べ面積が300㎡未満のものが多いと思います。

このような小さめの建物では、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)を使える場合があります。

以前は、3階建てや階段が1つしかない建物だと、この「特小自火報」が使えないこともありました。

その場合、もっと高額で工事が大変な「通常の自火報」が必要になっていたんです。

これが2024年の改正でルールが緩和されて、3階以上を使う建物でも「特小自火報」を使えるケースが増えました。

これによって、工事費用や手間を大幅に減らせる可能性が出てきたんです。

民泊部分が10%を超えても設置可能に

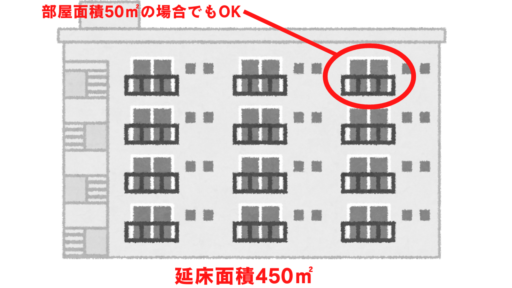

これまでマンションの1室で民泊をする時、マンション全体の面積が300m²以上500m²未満で民泊部分の面積がマンション全体の面積の10%以下でないと特小自火報の設置が認められていませんでした。

例えば、マンション全体の面積が450㎡の場合、他の部屋も含めて民泊部屋が45㎡までじゃないと特小自火報は認められなかったということです。

それがこの改正でこういうケースでも特小自火報が認められることになりました。

特定一階段等防火対象物にも設置可能に

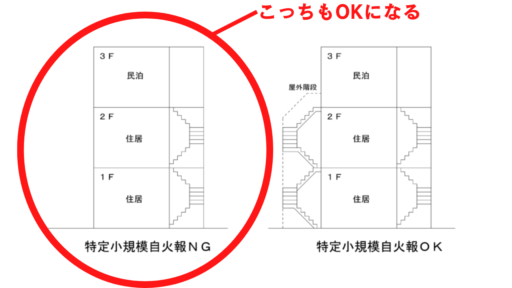

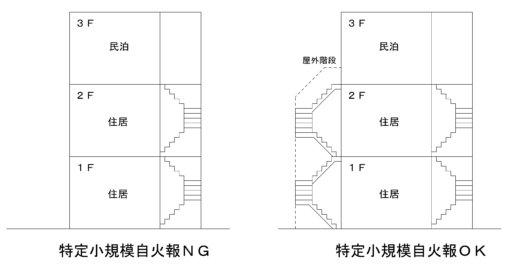

そして特定一階段防火対象物にも設置可能になりました。

民泊をする部屋が屋内階段一箇所のマンションの3階から上の階にあり、その部屋の面積がマンション全体の面積の10%を超える場合、”特定一階段防火対象物”となり特小自火報の設置は認められていませんでした。

それがこの改正で特定一階段防火対象物の建物にも特小自火報の設置が認められることになりました。

特小自火報の注意点

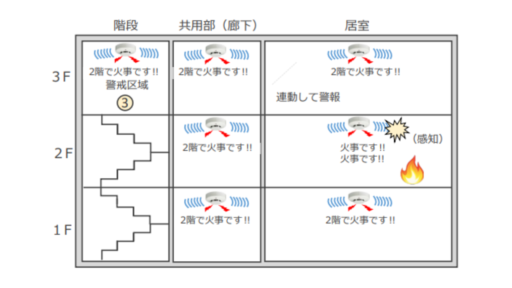

ただ、1つ注意点があります。

以前は特小自火報の設置が認められる場合は民泊をする部屋のみに感知器を設置すれば良いという認識で問題ありませんでした。

ところが、2024年の法改正によって特小自火報の設置が認められるようになった建物には以下の箇所にも感知器の設置が必要になります。

- 居室

- 2㎡以上の収納・倉庫、機械室その他これらに類する室

- 階段

- 廊下

- EVシャフト

- パイプスペース・ダクトスペース

要するに感知器が必要なのは民泊をする部屋だけではないということです。

そして何より注意しなければならないのが”居室”です。

ここで言う”居室”は民泊をする部屋だけではなく他の全て部屋にも感知器を設置する必要があるということです。

マンションの場合だと、他の住人が住んでいる部屋にも設置が必要ということになります。

この場合マンションの他の住人に設置工事をさせてもらうようお願いしなければならないので必ず事前に確認をとってから進めるようにしましょう。

参考:特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準の改正について

面積・階数によるざっくり目安まとめ

| 建物の条件 | 必要になる設備の例 |

|---|---|

| 300㎡未満、1~2階のみの利用 | 特小自火報(民泊部屋内のみでOK) |

| 300㎡未満、3階以上も使う場合 | 特小自火報(全ての部屋に設置必要) |

| 300㎡~500㎡、民泊面積が10%を超える場合 | 特小自火報(全ての部屋に設置必要) |

| 500㎡超 | 通常の自火報(工事が必要) |

※これはあくまで目安です。地域や建物ごとに違う場合があるため、必ず消防署に図面を持って相談するのが安心です。

消防のルールは少し複雑ですが、2024年の法改正によって、小規模な民泊でも使いやすくなった部分があります。

ただし、自己判断はNG。許可を取るには「消防署との事前相談」がカギです。

階段の数と構造

民泊部屋が3階から上の階にあって建物全体に感知器を入れなければいけないのは“マンションに屋内階段1箇所しかない場合”です。

もしマンションの階段が2箇所以上あるのであれば、特定一階段防火対象物には当てはまらないので3階から上の階の部屋でも部屋内の感知器のみで認められます。

もしくはマンションの階段が屋外階段の場合も特定一階段防火対象物には当てはまらないので感知器は部屋内のみでOKになります。

こちらも事前にしっかり確認しておきましょう。

消防法上の手続きと注意点

民泊を始めるには、消防設備を設置するだけでなく、消防署への事前相談・届出・検査などの手続きが必要です。

この章では、特小自火報等の設置について、

- 自分で設置する場合

- 業者に依頼する場合

の2パターンに分けて、流れと注意点を解説します。

調査・相談のタイミングと注意点

消防署への相談は、特に初めて民泊を始める方は、「何を用意すればいいのか分からない」という不安も多いため、自己判断せず、まずは消防署に図面を持って相談に行くことが大切です。

この段階で、建物の条件に応じて必要な設備や手続きが決まります。

消防署に説明するときに持参すべき資料とは?

消防署に行く際は、以下のような資料を準備しておくとスムーズです。

- 建物の平面図

- 延べ面積が記載された書類

- 民泊で使用する部分の範囲を示したメモ

自分で設置する場合

特小自火報は、無線式の製品でDIYでも設置可能です。

業者に頼まずに初期費用を抑えたい方には現実的な方法です。

主な流れは以下になります。

① 事前相談

消防署に図面などを持参し、設備や手続き内容を確認します。

② 書類の提出(設置前)

以下の書類を消防署に提出します。

- 基準の特例等適用申請書

- 自動火災報知設備の概要表

- 自火報の仕様書(カタログなど)

- 防火対象物の概要表

- 防火対象物使用開始届出書

- 自火報の設置位置を記した平面図

- 付近図

このとき、消防検査の予約もできれば取っておきましょう。

③ 設備の設置

- 特小自火報を、消防署の指導通りの位置に設置

- 消火器を設置(必要に応じて)

④ 設置後の届出

- 消防用設備等設置届出書を提出

⑤ 消防検査

消防職員が現地に来て、設置された設備の内容や動作を確認します。

⑥ 検査結果通知書の交付

問題がなければ「検査結果通知書」が発行されて手続き完了です。

【注意点】

- 書類作成がやや多いため、テンプレートを消防署でもらうと安心

- 出火元が分かる感知器が必要になることもあるので、仕様確認は必須

- 設置位置ミスや型番違いで再検査になることもある

時間と手間はかかりますが、うまく進めば数万円〜10万円以内で収まるケースもあります。

業者に依頼する場合

消防設備の設置や手続きに不安がある方、もしくは時間に余裕がない方は、消防設備業者に丸ごと依頼するのも一つの方法です。

【業者に任せた場合の流れ】

- 消防署への事前相談に同行または代行

- 必要な機器の選定・購入・設置工事

- 書類作成(届出書や概要表など)

- 消防署への提出・検査立会い

- 検査完了・結果通知の受け取り

【メリット】

- 書類も設置もまるっと任せられる

- 消防署とのやり取りに慣れているため、対応が早い

【デメリット】

- 費用が高くなる(10万〜30万円前後が相場)

- 業者によっては「最低工事一式」として小規模物件でも割高になることも

消防検査とその準備

消防検査では、次のようなポイントが確認されます。

- 感知器が正しく作動するか(実際にテストされる)

- 消火器の設置場所と数が適切か

- 設備の型番・位置が書類と一致しているか

検査をスムーズに終えるには、設置後にもう一度書類と現場を照らし合わせて確認しておくのがコツです。

まとめ

| 設置方法 | 費用 | 手間 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 自分で設置 | 安い(数万円〜) | 多い | 初期費用を抑えたい人、DIYに抵抗のない人 |

| 業者に依頼 | 高め(10〜30万円) | 少ない | 手間をかけたくない人、書類や工事に不安がある人 |

どちらを選ぶにせよ、消防署への事前相談がすべてのスタートです。

分からないことは遠慮せず、相談・確認しながら進めていきましょう。

番外篇:東京都限定で使える裏技

民泊の消防手続きで、実際によくあるのが「消防署の担当者とのやりとりに悩む」というケースです。

特に東京都内で民泊を始めようとしたときに、

- 担当者が不親切だった

- 理不尽な要求をされた

- 地域によって対応がバラバラだった

という声は少なくありません。

そんな時に知っておきたいのが、「東京消防庁予防部予防課」への相談です。

東京消防庁予防課とは?

民泊や旅館業の消防手続きについて、現場の消防署ではなく、東京消防庁の本部に直接相談できる窓口です。

ここに電話で事情を説明すると、とても親切にアドバイスしてもらえます。

希望すればメールでの対応もしてくれます。

さらに、

- 担当の消防署で理不尽な要求をされた

- 説明が曖昧で納得できない

といった場合には、予防課の担当者が現場の消防署と直接掛け合ってくれることもあります。

実際に、「現場の担当者とのやりとりでモヤモヤしていたのが、一発でスムーズになった」という事例もあります。

問い合わせのコツと注意点

現場での説明に困ったら、遠慮せず早めに予防課へ相談しましょう。

- 書類や説明内容は簡単にまとめてから電話すると話が早いです。

- 「予防課の判断」がNGの場合は、それが正式な回答になるので、潔く対応を見直すのがおすすめです。

「消防署と戦うのがストレス…」という方は、ぜひこの“裏ワザ”を活用してみてください。

しっかりとした相談先を知っておくことで、民泊の消防手続きはもっとスムーズに進められます。

おわりに

民泊を始めるうえで、消防法への対応は避けて通れない大切なステップです。

どんなに良い物件を用意しても、消防設備が不十分では許可が下りず、結果として大きな遠回りになってしまうこともあります。

今回ご紹介した内容は、特に小規模な物件や初めて民泊を始める方にとって、最低限知っておきたいポイントをまとめたものです。

消防対応には、

- 設備の選び方

- 面積や階数に応じたルール

- 書類の作成や届出の流れ

など、少し複雑に感じる部分もありますが、事前に消防署に相談しながら1つずつ確認していけば、確実に進められます。

特に2024年の法改正によって、無線式の特小自火報が使いやすくなりコストを抑えた対応も現実的になってきました。

ぜひこの記事を参考に、あなたの民泊物件でも「安全で安心できる設備」と「スムーズな手続き」を実現してください。

不安がある方は、無理にすべて自分で抱え込まず、専門家や経験者に相談することも大切です。

安全対策をしっかり行って、トラブルのない快適な民泊運営を目指していきましょう。

この記事のQ&A

Q1: 民泊を始める際、消防設備はなぜ重要なのでしょうか?

A1: 民泊運営において、適切な消防設備がなければ、旅館業の許可や住宅宿泊事業の届出が通らない可能性があります。利用者の安全確保はもちろんのこと、法的な要件を満たすためにも消防設備の設置は非常に重要です。

Q2: 民泊に必要な基本的な警報設備にはどのようなものがありますか?

A2: 主に「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備(自火報)」の2種類があります。家主居住型の住宅宿泊事業では住宅用火災警報器が認められますが、それ以外の場合は原則として自火報の設置が必要です。

Q3: 自動火災報知設備(自火報)の設置にはどのくらいの費用がかかりますか?

A3: 自火報の設置には専門業者による工事が必要であり、**費用も高額になる可能性があります。**そのため、事前に消防署に確認し、見積もりを取ることが重要です。

Q4: 「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」とは何ですか?

A4: 特小自火報は、小規模施設向けの簡易型自動火災報知設備です。通常の自火報よりも費用を抑えられる可能性があるのが特徴です。

Q5: 2024年7月の消防法改正で、民泊の消防要件はどのように変わりましたか?

A5: 改正により、**300㎡未満の物件で特小自火報が使えるケースが増えました。**また、マンションの民泊部分が10%を超えても、特定一階段等防火対象物でも特小自火報の設置が認められるようになるなど、要件が緩和されています。

Q6: 消防法改正後、特小自火報を設置する際の感知器の設置場所は増えましたか?

A6: はい、増えました。改正後は、民泊をする部屋だけでなく、居室、2㎡以上の収納・倉庫、階段、廊下、EVシャフト、パイプスペース・ダクトスペースなど、建物全体の様々な箇所に感知器の設置が必要になりました。

Q7: マンションで民泊を行う場合、消防法改正後に特に注意すべき点は何ですか?

A7: 最も重要な注意点は、他の住人が住んでいる部屋にも感知器の設置が必要になる場合があることです。そのため、事前に他の住人や管理組合への確認を必ず行うようにしましょう。

Q8: 自分の物件に必要な消防設備が分からない場合、どこに相談すればよいですか?

A8: 記事では、必ず消防署に図面を持って相談することが重要であると強調されています。自治体や建物の状況によって必要な設備は異なるため、専門機関に直接確認することが最も確実です。