はじめに

民泊を始めたいと思ったとき、多くの人が最初に直面するのは「物件選び」です。

立地や広さ、家賃条件ばかりに目が行きがちですが、実は契約後に「この物件では民泊運営ができない」と判明するケースが少なくありません。

用途地域が適していなかったり、消防の基準を満たさなかったり、建築基準法に抵触していたり…。こうした問題が発覚すると、多くの時間やお金を失うだけでなく、開業そのものが頓挫してしまうこともあります。

本記事では、民泊契約前に最低限チェックしておきたいリスクについて整理します。

「どうして契約後にトラブルが起きやすいのか」

「自分で確認できるポイントはどこなのか」

これらを理解しておくことで、無駄な失敗を避け、安心して開業準備を進める第一歩につながりますので是非最後まで読んでみてください!

契約後に発覚する典型的なトラブル

民泊開業で最も避けたいのは、物件を契約した後に「実は運営できない」と判明することです。実際にこうした失敗は少なくなく、大きな損失につながります。ここでは代表的なトラブルを3つ紹介します。

用途地域が民泊不可だったケース

物件の住所が「第一種低層住居専用地域」などの場合、そもそも旅館業の営業が認められません。

また住宅宿泊事業(民泊新法)についても週末しか営業できないなど厳しい制限があることが多いです。

契約を済ませてから「この地域は実質民泊不可」と分かると、契約解除や違約金で数十万円〜数百万円を失うリスクがあります。

消防法に適合せず追加工事が必要になったケース

民泊施設は「不特定多数が宿泊する建物」とみなされるため、住宅には不要な消防設備が必要になります。

自動火災報知器、誘導灯、消火器、スプリンクラーなどの設備が不足していると、契約後に数百万円単位の追加工事を求められることがあります。

建築基準法の「接道要件」を満たさず旅館業許可が取れないケース

民泊を旅館業で運営する場合、建物が建築基準法に適合していることが必須です。

中でも特に重要なのが 「接道要件」 で、敷地が建築基準法で認められた道路に一定以上接していなければなりません。

この条件を満たさない「旗竿地」や「狭い路地奥の物件」などは、見た目に道路があっても法的に「道路」と認められず、旅館業の許可が下りません。

契約後に「接道要件を満たしていない」と判明し、物件を使えずに旅館業での開業を断念するケースも多くあります。

このように、用途地域・消防・接道要件はいずれも契約後に発覚して手遅れになる可能性が高いリスクです。

だからこそ、契約前に確認しておくことが極めて重要になります

自分でできる基本的なリスクチェックポイント

民泊物件を探すとき、「専門家に頼まないと分からない」と思いがちですが、契約前に自分でも最低限確認できる項目があります。ここでは代表的な4つを紹介します。

用途地域を確認する

民泊を始めるには行政に許可を得るか、届出を受理してもらわなければなりません。

大まかに説明すると2種類あり、1つ目が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業の届出で、2つ目が旅館業の許可になります。

まずは民泊新法についてですが、営業日数が年間180日までと決められており、地域によってはさらに日数を制限しているところもあります。

旅館業の場合は旅館業法という法律で宿泊施設と認められているため、当然年間365日営業することができます。

ただその分、民泊新法よりも条件は厳しくなります。

建物の用途

建物というのは「学校」や「工場」など法律で種類が決められています。

これが建物の「用途」と呼ばれており建築基準法で旅館業をする建物は「旅館・ホテル」というカテゴリーになります。

これに対して民泊新法の場合、用途は「居宅」となります。

用途地域

日本には都市計画法にもとづく用途地域というものが定められており、それによって分けられた地域ごとに建てることのできる建物に制限がかかってきます。

その中に「ホテル、旅館」という項目があり地域ごとに旅館業の許可を取得できるかが記載されています。

要するに旅館業許可は取れる地域と取れない地域があるということです。

以下に旅館業許可OKな地域とNGな地域をまとめました。

| 旅館業許可OK | 旅館業許可NG |

|

|

アナタがもし、

「せっかく民泊をするんだから年間365日営業できる旅館業が良い!」

ということであれば、この用途地域は特に注意しましょう。

それとは逆に、

「年間180日しか営業できなくても残りはマンスリーで貸すから大丈夫。」

ということであれば民泊新法でも問題ないので工業専用地域以外であれば旅館業NGの地域でも営業することができます。

| 旅館業 | 住宅宿泊事業 | |

| 営業日数上限 | なし | 180日 |

| 建物用途 | ホテル・旅館 | 居宅、長屋、共同住宅 又は寄宿舎 |

| 住居専用地域での営業 | ✕ | ◯ |

参考記事:【2025年版】民泊初心者でも使える!用途地域と民泊ルールの超シンプル整理

消防法に基づく設備の有無を確認する

民泊施設では、一般住宅よりも厳しい消防基準が適用されます。

例えば以下のような設備は最低限確認しておきたいポイントです。

- 自動火災報知設備が設置されているか(設置されていない場合は設置要件)

- 避難経路が確保されているか

- 誘導灯は設置する必要があるか

「後から全部設置すればいい」と思われがちですが、建物の構造上そもそも基準を満たせないこともあります。契約前に物件を見学した際には、必ずチェックしましょう。

参考記事:【保存版】民泊を始めるなら知っておくべき消防法の基本と対策

接道要件を満たしているか確認する

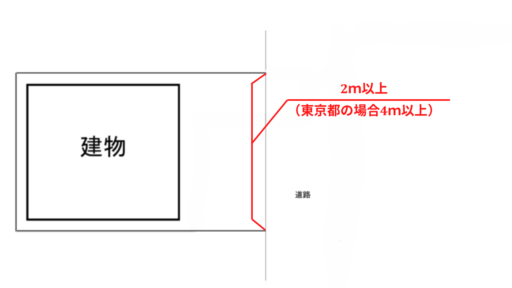

3つ目は”接道義務”です。

建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」と決められています。

ただ、この法律ができる前に建てられた建物だとこれが守られていない場合があります。

法律ができる前に建てられているのでその建物が今建っていることは認められていますが、新しくその敷地に建物を建て直すことはもちろんさっき解説した用途変更をすることも認められていません。

要するに「旅館・ホテル」の用途にすることができないので旅館業をとって民泊をすることは不可能ということです。

また、東京都では「旅館・ホテル」の用途だと接道義務が通常2メートルのものが4メートル必要となり条件が厳しくなります。

参考記事:【2025年最新版】民泊を始める時に見落としがちな建築基準法について徹底解説

自治体の上乗せ規制

最後は”自治体の上乗せ規制”です。

基本的には国の法律を守って手続きをすれば民泊を始めることは出来るのですが、たまにイジワルな自治体の地域がありさらに上乗せで規制をしているんです。

例えば東京都の台東区で住宅宿泊事業の届出をして運営をする場合、管理者が常駐していないと実質週末しか営業することができず、これだと国が決めている年間180日には遠く届きません。

また旅館業の場合は原則としてフロントが必要になりますが、タブレット端末などのICT設備を設置すれば多くの自治体で省略することができます。

ただ、そのためにはチェックインや鍵渡し、名簿の記入などに漏れがないよう、常にカメラで監視し、緊急時に駆けつけられる体制を整えておく必要があります。

駆けつけ要件は自治体によって違い、徒歩10分以内と厳しい自治体もあれば、移動手段問わず10分以内ならOKとする自治体もあります。

ちなみに先程例にあげた東京都の台東区は旅館業の場合も必ず民泊施設内にスタッフが常駐しなければならないという上乗せ規制があります。

その他の地域でも上乗せの条例があるところがあるので、物件のある地域にはないかしっかり物件のある地域の自治体に確認しておくことをオススメします。

契約前にリスクを見える化することの重要性

民泊を始めたいと考えている人にとって、物件契約は大きな一歩です。

しかし、契約してから「用途地域がNGだった」「消防設備に数百万円かかる」「接道要件を満たさず旅館業許可が下りない」と判明してしまうと、その一歩が大きな後退になりかねません。

こうしたリスクは、契約前に可視化できるかどうかで結果が大きく変わります。

失敗を避けるだけでなく、前向きに進める

リスクを事前に把握できれば、危ない物件を回避できるだけでなく、安心して「次の物件探し」「運営準備」に集中できます。

つまり、消極的な“失敗回避”にとどまらず、積極的な“成功への近道”になります。

信頼性ある民泊経営につながる

事前チェックを徹底している事業者は、開業後に行政や近隣住民とトラブルになる可能性も低くなります。

結果として「安心して運営している民泊」としての信頼を得やすく、長期的な運営の安定にもつながります。

業界全体の健全化に貢献する

個々の事業者が契約前にリスクを見える化して行動することは、業界全体の質の底上げにもつながります。

「グレー」と言われがちな民泊市場を「安心できる事業」へと変えていくために、開業前のチェックは欠かせません。

まとめ

民泊の開業は、物件を見つけて契約すれば終わりではありません。

「契約してから運営できない」と判明するケースは、決して珍しくないのが現実です。

用途地域、消防法、建築基準法の接道要件など。

これらの条件を事前に確認しておくことで、思わぬ出費や時間のロスを防ぎ、安心して開業準備を進めることができます。

民泊ビジネスで最も重要なのは、勢いではなく正確な判断です。

そしてその判断を支えるのが、「リスクを見える化する」という考え方です。

この記事を読んだアナタが自分の手で安全性を確かめられる。

そのようになってくれていたらとても嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事のQ&A

Q1. 民泊物件を契約する前に、まず何を確認すればいいですか?

A. 最初に確認すべきは「用途地域」です。

その地域で旅館業や民泊が許可されているかどうかを、市区町村の都市計画課や公式サイトで調べましょう。

住宅専用地域(第一種低層住居専用地域など)の場合、旅館業許可を取ることはできません。

Q2. 消防設備の基準はどこで確認できますか?

A. 物件所在地を管轄する消防署の予防課で確認できます。

「この建物を宿泊施設として使う場合、どんな設備が必要か」と相談すれば、必要設備を案内してもらえます。

契約前に確認しておくことで、後から高額な追加工事を防げます。

Q3. 接道要件とは何ですか?

A. 接道要件とは、建物の敷地が建築基準法で認められた道路に一定以上接していなければならないという条件です。

この要件を満たさない物件は、旅館業の許可を取得できません。

旗竿地や狭い路地奥の物件などは特に注意が必要です。

Q4. 専門家に頼まないとリスク確認は難しいですか?

A. すべてを専門家に依頼する必要はありません。

用途地域や接道要件は自治体の窓口や地図で確認できますし、消防への事前相談も無料です。

契約前に不明点を自分で整理しておくだけでも、トラブルを防ぐ確率は大きく上がります。