はじめに

民泊を始める時に必ず行かなければ開業できないのが保健所と消防署です。

この2つに行けば民泊を始めるのに必要な法律や条例を確認することができます。

ただ実はこの2つに行っても確認することができない法律があるのをご存知でしょうか?

それが”建築基準法”です。

今回はこの民泊を始める時に見落としがちな建築基準法について詳しく解説していきます。

是非最後まで読んでみてください!

基本中の基本「建物の用途」

まずは基本中の基本である”建物の用途”について解説します。

建築基準法で建物は「学校」や「工場」など法律で種類が決められています。

まあ当然といえば当然ですね。

建築基準法ではこれを建物の「用途」と呼びます。

民泊の用途はこの中の「旅館・ホテル」か「居宅・共同住宅」に当てはまります。

もう知っているかもしれませんが、民泊には大まかに説明すると2種類あり、1つ目が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業で、2つ目が旅館業になります。

まず民泊新法についてですが、営業日数が年間180日までと決められており地域によってはさらに日数を制限しているところもあります。

ただ民泊新法で営業する場合は用途は「居宅・共同住宅」に当てはまり、要は”普通の家”と同じ扱いになるため基本的に家のある場所ならどこでも営業することができます。

これに対して「旅館・ホテル」は造れる地域が限られています。

簡単に言うと旅館業許可が取れる地域と取れない地域があるということです。

そしてここで都市計画法という法律が登場します。

この都市計画法では「用途地域」というものが決められておりさっき説明したそれぞれの「用途」の建物を造れる地域と造れない地域を分けているんです。

そして「旅館・ホテル」は造れる地域がけっこう限らています。

簡単に言うと旅館業許可が取れる地域と取れない地域があるということです。

| 旅館業許可OK | 旅館業許可NG |

|

|

ただ、旅館業の許可をとってしまえば年間365日制限なく営業することができるため、これはやはり本当に大きなメリットです。

旅館業とるならとても大事「用途変更」

旅館業の許可をとって民泊をするには用途を「旅館・ホテル」に変えなければなりません。

建築基準法ではこれを”建物の用途変更”と呼びます。

例えば「居宅・共同住宅」として建てられた建物で旅館業をとって民泊として使用したい場合はこの手続きが必要になり、その手続きを「建築確認申請」といいます。

この「建築確認申請」がけっこう厄介でこれをする場合は建築士事務所に依頼しなければならず、けっこうな費用が必要になります。

しかもこれをするには建物を新築した時に国が指定した検査機関がしっかりと法律を守って建てられているか検査したことを証明する「検査済証」が必要になります。

古い建物だとこの「検査済証」が保管されてないケースが多く用途変更を諦めなければならないケースがとても多いのです。

ただこの「建築確認申請」は床面積が200㎡以下の場合は必要ないと建築基準法で決められています。

なので旅館業をとって民泊をするなら床面積200㎡以下がオススメです。

| 床面積 | 建築確認申請 |

| 200㎡以下 | 不要 |

| 201㎡以上 | 必要 |

3階建てに立ちはだかる「竪穴区画」

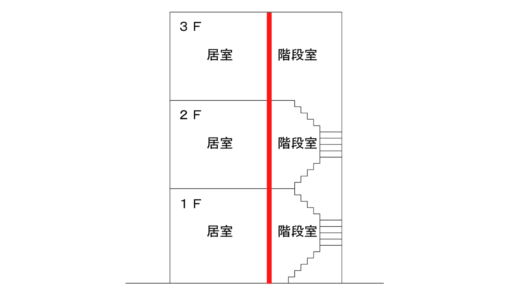

続いて3階建て以上の建物に必要になる”竪穴区画”です。

この竪穴区画とは何かと言うと、下の図のように階段と一部の廊下を併せた”階段室”と客室などのその他の部屋が分かれている状態のことです。

これはもし火事が起きて避難をすることになった時、煙が階段にまわらないようにして安全に避難ができるようにするために、3階建て以上の建物で旅館業を営業する場合に必要だと建築基準法で決められています。

民泊新法の場合はもし3階を宿泊するお客さんが使う前提で届出をする場合に竪穴区画をする必要があります。

3階をリネン室にするなどお客さんが使わないような形で届出する場合は不要になります。

この竪穴区画は普通の3階建ての住宅には原則必要ないと建築基準法で決められているため、設けられていないケースがけっこう多いです。

その場合新たに竪穴区画をする工事しなければならないのですが、これが特殊な壁や扉を新しく造らなければいけないのでかなりのお金がかかってしまいます。

そもそもアナタが自分で建物に竪穴区画がされているかどうかを判断するのはとても難しいと思います。

そこで使える裏技が”建物が耐火建築物なのか調べる”ことです。

何故これが裏技なのかと言うと、3階建ての耐火建築物は竪穴区画がされていないとそもそも建てることができないからです。

要するに建物が耐火建築物であれば竪穴区画は元々されているため特に手を加える必要がないということです。

逆にもし建物が準耐火建築物だった場合は新たに工事をして竪穴区画を設けなければいけない可能性が高いので、旅館業をとって民泊をする場合はその準備をしておきましょう。

先程も少し説明しましたが竪穴区画をする工事は特殊な壁や扉が必要になるため費用はかなり高くなります。

竪穴区画工事の費用相場

200万円~300万円

高いですがこれ位の工事費用をかけてでも旅館業をとる価値があるのであれば新たに工事をするのも有りかもしれませんね。

参考記事:【徹底解説】3階建て一軒家の竪穴区画

避難する時に超大事「非常用照明」

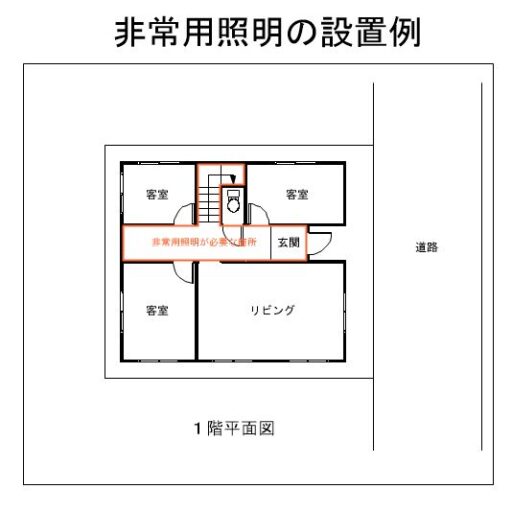

続いて”非常用照明”について解説します。

建築基準法では災害などの非常時に建物が停電した時のために最低限の明るさを確保する”非常用照明”というものを取り付けなければならないと決められています。

これは旅館業でも民泊新法でも必要なので忘れずに取り付けましょう。

一般的には階段や通路に部屋から玄関までの明るさを確保するために設置することが多いので設置例の図を載せておきます。

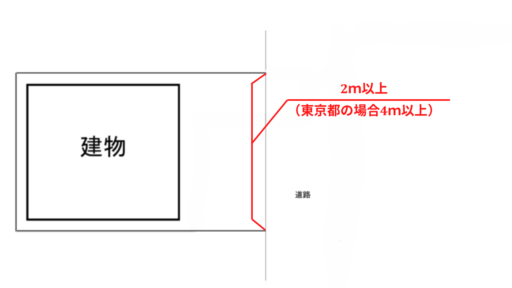

うっかり忘れがちな「接道義務」

5つ目は”接道義務”です。

建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」と決められています。

ただ、この法律ができる前に建てられた建物だとこれが守られていない場合があります。

法律ができる前に建てられているのでその建物が今建っていることは認められていますが、新しくその敷地に建物を建て直すことはもちろんさっき解説した用途変更をすることも認められていません。

要するに「旅館・ホテル」の用途にすることができないので旅館業をとって民泊をすることは不可能ということです。

また、東京都では「旅館・ホテル」の用途だと接道義務が通常2メートルのものが4メートル必要となり条件が厳しくなります。

この接道義務は見落とすと致命的なので事前にしっかりと確認しておきましょう。

事前に必ず行くべき「自治体の窓口」

最後は”自治体の窓口”です。

アナタここまで解説した内容について

「じゃあこの内容についてどこで確認すれば良いの?」

と思ったのではないでしょうか?

保健所で旅館業法や民泊新法、消防署で消防法の内容を教えてくれるように、建築基準法にもしっかりと自治体の窓口があります。

自治体によって名前は違いますが”建築指導課”や”建築課”という名前のところが多いです。

ちなみに東京都新宿区の場合は建築指導課という名前です。

(参考サイト:新宿区ホームページ)

アナタの建物がある自治体の窓口を調べて必ず事前に確認にいきましょう。

まとめ

今回はこの民泊を始める時に見落としがちな建築基準法について詳しく解説しました。

知らないこともけっこう多かったのではないでしょうか?

建築基準法は保健所や消防署も担当外のためあまり詳しく説明してくれないので不安な時はさっき解説した自治体の窓口でしっかり確認するようにしましょう。

(参考記事:【保存版 初心者向け】そのままリノベして本当に大丈夫?空き家でゲストハウスや民泊を始める前にまずやるべき3つのこと)

その時に今回解説した内容を頭に入れておくとスムーズに相談できるはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

この記事のQ&A

Q1. 建築基準法で「用途」とは何ですか?

建築基準法では、建物を「学校」「工場」「旅館・ホテル」「居宅・共同住宅」など使用目的ごとに分類します。

民泊には「住宅宿泊事業(民泊新法・居宅)」と「旅館業許可(旅館・ホテル)」の二種類があります。

Q2. 民泊新法と旅館業、どちらが有利ですか?

【民泊新法(住宅宿泊事業)】

・年間最大180日まで営業可能

・用途は「居宅・共同住宅」で扱われ、場所の制限は少ない

【旅館業許可】

・営業日数に制限なし

・用途は「旅館・ホテル」で、営業可能な地域(用途地域)が限定される

Q3. 「用途変更」とは何ですか?

旅館業許可で民泊を行う場合、建物の用途を「居宅」から「旅館・ホテル」に変更する必要があります。

このとき必要になるのが「建築確認申請」で、建築士による申請が必要です。

古い建物では「検査済証」が無く、そもそも手続きできないケースもあります。

Q4. 建築確認申請はいつ必要ですか?

・床面積が200㎡以下:不要

・床面積が201㎡以上:必要

→ 小規模物件なら、確認申請なしで旅館業を検討できます。

Q5. 3階建て以上で必要な「竪穴区画」とは?

階段室と客室などを区切り、火災時に煙が広がらないようにする構造です。

旅館業や民泊新法で3階を宿泊用途に使う場合は必須になります。

Q6. 竪穴区画が施工済みかどうかはどう調べる?

耐火建築物であれば、3階建てには竪穴区画が必須のため、施工されている可能性が高いです。

また、防火地域内の3階建ては耐火建築物であることが義務付けられています。

まずは物件が防火地域に指定されているかをチェックしましょう。

Q7. 「非常用照明」は必要ですか?

停電などの非常時に備え、階段・通路・玄関などに非常用照明を設置する必要があります。

民泊新法でも旅館業でも義務になります。

Q8. 「接道義務」とはどんな規定ですか?

敷地は幅員2m以上の道路に2m以上接している必要があります。

既存建物は経過措置でそのまま使える場合がありますが、用途変更や建替えの際は不可になることがあります。

また、東京都など一部自治体では、旅館業の場合「4m以上の接道幅」が必要なケースもあります。

Q9. どこで建築基準法の確認をすればよいですか?

保健所や消防署ではなく、建築関係の確認は自治体の「建築指導課」や「建築課」が担当です。

事前に相談しておくことで、制度の正確な運用や判断が得られます。

Q10. 相談前に確認しておくべきポイントは?

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 用途地域 | 旅館業が可能な地域か? |

| 建築面積 | 200㎡以下か? |

| 耐火 or 準耐火 | 竪穴区画の施工が必要か? |

| 接道条件 | 2m以上の道路に2m以上接しているか? |

| 防火地域指定 | 耐火建築物である必要があるか? |

ちなみに建物が耐火建築物なのか簡単に調べる方法が”建物が防火地域にあるか調べる”ことです。

理由は防火地域内にある3階建ての建物は普通の住宅であっても耐火建築物しか建てることができないからです。

なので3階建ての建物で旅館業をとって民泊をやりたい場合は、まず建物が防火地域にあるかを調べましょう。