はじめに

これを読んでいるアナタは

「マンションの空き部屋を民泊にしたら儲かりそうだな」

と思っていて、

「でも民泊って許可とか難しいからなぁ」

と諦めているのではないでしょうか?

たしかにマンションの部屋を民泊にするのは一軒家を民泊にするよりも色々と複雑です。

そこで今回はマンションの空き部屋を民泊に始める時に確認する7つのステップを順番に解説していきます。

是非最後まで読んでみてください!

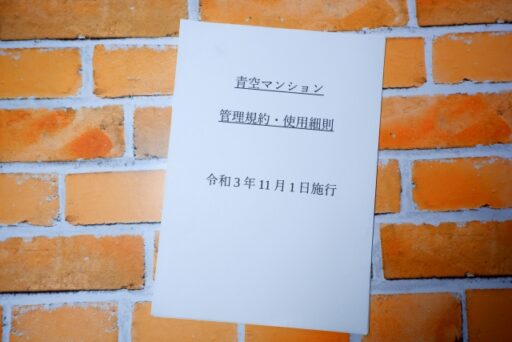

ステップ①「管理規約で禁止されていない?」

まず最初に確認するのが”管理規約”です。

これはマンションの管理組合が作っているもので、あるマンションと無いマンションがあります。

この管理規約に「民泊の営業をするのは禁止」と書かれていたらその時点で一発アウトです。

ここを確認せずにこの先に進んでも全くの無駄になるので必ず確認しましょう。

正直に言うとここが最初にして一番高いハードルです。

それだけにここを突破するだけで有頂天になってしまう人もいるのですが、ここから先のハードルも決して低くはありません。

管理規約に「民泊の営業をするのは禁止」と書かれていない場合のみステップ②に進みましょう。

ステップ②「用途地域はどこ?」

2番目に確認するのは”用途地域”です。

これを読むくらい民泊に興味を持っているアナタであれば、民泊を始めるには大きく分けて2つの方法があるのは知っているかもしれません。

“民泊新法”と“旅館業”です。

民泊新法は正式には住宅宿泊事業法といって2018年と比較的新しくできた法律です。

届出をすれば「お金をもらって家に他人を泊めることができる」というもので年間180日までの営業が認められています。

これに対して旅館業は国から許可をうけて宿泊施設として認められるため、当然年間365日営業することができます。

ただし営業ができるエリアが限られているため、旅館業で営業したい場合はアナタの部屋で許可がとれるのかどうか確認する必要があります。

用途地域を確認してどちらの方法で営業するかを決めたらステップ③に進みましょう。

ステップ③「上乗せ規制は無い?」

続いて確認するのは“上乗せ規制”です。

実は民泊新法も旅館業も場所によっては自治体が独自で上乗せ規制をしている場合があります。

例えば民泊新法だと年間180日どころか週末だけしか営業することを認めていなかったり、旅館業だとマンションの他の住人と民泊の宿泊客が同じ通路を使ってはいけない、などです。

ここで自分の思うような営業をすることができないことを知り、民泊を諦める人がとても多いので早目に確認しておくのがオススメです。

上乗せ規制を確認して問題なければステップ④に進みましょう。

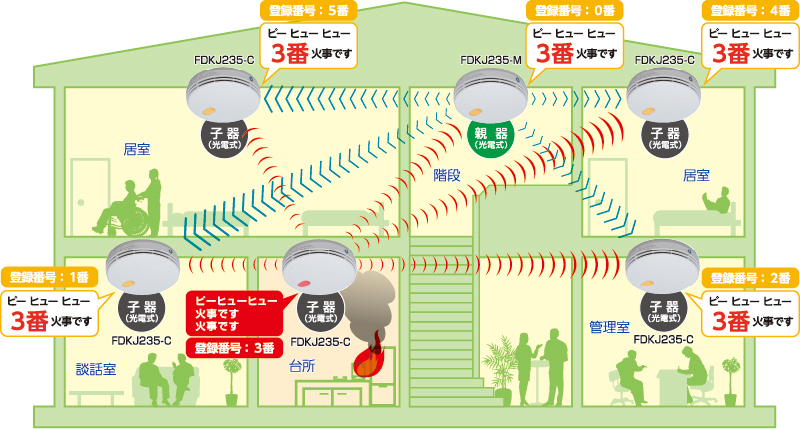

ステップ④「自動火災報知設備は入ってる?」

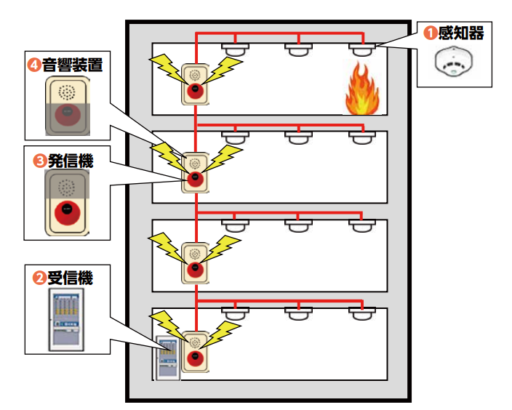

4つ目に確認するのが“自動火災報知設備”です。

これは火災が起きた時に建物の中にいる人にそれを知らせる設備で、火災が起きたら警報を鳴らし建物の中にいる人が逃げ遅れないようにするためのものです。

これは民泊をするには必ず必要な設備なのですが、もしマンションにこれが入っていれば全く問題なく、ステップ⑤~⑦は確認しなくて大丈夫です。

もしマンションに自動火災報知設備が入っていない場合はステップ⑤に進みましょう。

参考記事:【民泊の法律】民泊を始めるために押さえておくべき消防法

ステップ⑤「マンション全体の床面積は?」

5番目は“マンションの全体の床面積”です。

まずマンション全体の床面積が500㎡以上ある場合は必ず自動火災報知設備が入っているので気にしなくて大丈夫なのですが、500㎡未満の建物にはほとんど自動火災報知設備は入っていません。

「じゃあ500㎡未満のマンションで民泊をする場合は建物全体に自動火災報知設備を入れなきゃダメなの?!」

という話になると思います。

何となく分かると思いますが建物全体に自動火災報知設備を入れるとなると莫大なお金がかかってきます。

「そしたら民泊は諦めるしかないか、、」

とガッカリしているアナタのために消防法では以下の条件をクリアすれば民泊部分だけに“特定小規模施設用自動火災報知設備”という比較的値段の安い設備を入れればOKと特別に認められています。

- マンション全体の床面積が300m²未満

- マンション全体の面積が300m²以上500m²未満で民泊部分の面積がマンション全体の面積の10%以下(全体の面積が450㎡の場合、他の部屋も含めて民泊部屋が45㎡まで)

これは各箇所に設置する感知器が無線で連動しており一番お金のかかる発信機、受信機、配線工事が必要なくなり、範囲も建物全体ではなくマンションの室内のみで良いため通常の自動火災報知設備より格段に安くなります。

※2024年7月の消防法改正により特定小規模施設用自動火災報知設備の設置要件が緩和されました。

(参考記事:特小自火報の設置要件が緩和!2024年消防法の改正内容を徹底解説)

出典:能美防災株式会社

ただ、この特定小規模自動火災報知設備を入れるにはもう一つ大事な条件があります。

それをステップ⑥で解説します。

ステップ⑥「部屋は何階にある?」

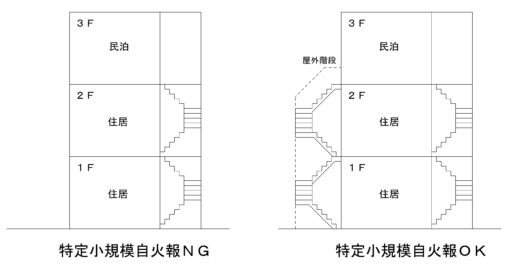

ステップ⑤で解説した特定小規模自動火災報知設備を入れるには床面積の他に、“民泊をする部屋が2階から下の階にある“ことが原則になります。

要するに民泊をする部屋が2階か1階にある場合は特定小規模自動火災報知設備で認められますが、3階から上の階にある場合は建物全体に通常の自動火災報知設備を入れなければいけないかもしれないということです。

なので民泊をしようとしている部屋が何階にあるか必ず確認しましょう。

もし部屋が2階か1階にあるならステップ⑦に進む必要はありません。

部屋が3階から上の階にある場合は最後のステップ⑦に進みましょう。

参考サイト:民泊を始めるに あたって – 総務省消防庁

ステップ⑦「階段の数は?」

そしていよいよ最後のステップ⑦です。

実はこれを見落としたまま進めてしまい後からトラブルになるというケースがとても多いです。

私もそのトラブルの場に居合わせたことがあるのですが気まずいなんてものじゃありませんでした。

だからこのステップ⑦の確認は絶対に忘れないでください。

ステップ⑥で解説した部屋が3階から上の階にあって建物全体に通常の自動火災報知設備を入れなければいけないのは“マンションに屋内階段1箇所しかない場合”です。

こういう建物は消防法で特定一階段防火対象物という建物に当てはまってしまい、建物全体に自動火災報知設備を入れなければならないと決められています。

もしマンションの階段が2箇所以上あるのであれば、特定一階段防火対象物には当てはまらないので3階から上の階の部屋でも特定小規模自動火災報知設備のみで認められます。

まとめ

今回はマンションの空き部屋を民泊にする時に確認する7つのステップを順番に解説しました。

今回解説した順番通りに確認していけば途中で事故ることなくマンションの空き部屋を民泊にすることができるはずです。

アナタがスムーズに民泊を始められることを心から祈っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

この記事のQ&A

Q1. 管理規約の確認はなぜ最初に必要ですか?

管理規約で「民泊営業禁止」と明記されている場合、そのマンションではそもそも民泊の運営はできません。最初に必ずチェックが必要です。

Q2. 用途地域はどうやって確認すればいいですか?

用途地域は、民泊を行うか旅館業へ切り替えるかを決める重要な要素です。

- 民泊新法(住宅宿泊事業):居宅用途で年180日まで営業可能

- 旅館業:営業は365日可能ですが、用途地域によって許可可否が異なります

Q3. 上乗せ規制とは何ですか?

自治体が民泊や旅館業に独自の制限(営業日数、常駐義務、通路の共有不可など)を設けることです。これにより、思い描いた営業ができなくなる可能性があるため、必ず確認が必要です。

Q4. 自動火災報知設備は必須ですか?

はい。基本的に民泊には自動火災報知設備が必要です。建物に既設の場合はOKですが、未設置の場合は次のステップ⑤以降の条件に従い対応が必要です。

Q5. マンション全体の床面積によって何が変わりますか?

- 500㎡以上:自動火災報知設備必須

- 300~500㎡未満で民泊部分が全体の10%以下、かつ300㎡未満:無線式の「特定小規模自動火災報知設備」で対応可能

Q6. 部屋の階数が関係するのはなぜですか?

「特定小規模設備」が使える条件の一つに、民泊部屋が1~2階であることがあります。

3階以上の場合は、建物全体で通常設備が必要になるケースがあります。

Q7. 階段の数はどんな意味がありますか?

マンションに階段が1本しかない場合、「特定一階段防火対象物」となり、建物全体で通常の火災報知設備が必要になります。

階段が2本以上あれば、3階以上でも特定小規模設備だけでOKの可能性があります。

まとめ:7ステップ一覧

- 管理規約で民泊禁止になっていないかを確認

- 用途地域を調べて民泊 or 旅館業を選択

- 自治体の上乗せ規制がないか確認

- 自動火災報知設備の有無をチェック

- マンションの延床面積と民泊部屋の割合を確認

- 民泊部屋の階数が1~2階かどうか確認

- 階段が1本か複数かを調べ、火災設備の要件を確定